Septiembre Roto

Otra vez en septiembre, y de nuevo en 19. México se ve nuevamente sacudido por un segundo terremoto en tan solo unas semanas.

Semblanza

Ulises Castellanos

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Actualmente Editor de Fotografía en el diario El Universal

#reportajes

Especialidades fotográficas

Fotografía editorial

Fotografía documental

Fotografía de exposiciones

Fotografía de guerra

Fotografía artística

Fotografía reportajes

Los comienzos

Decidí ser fotoperiodista cuando nos amanecimos con el terremoto de la ciudad de México en 1985, un 19 de septiembre hace ya 29 años, era un mundo sin internet, sin celulares con camarita a la mano, la fotografía era un trabajo químico y visual que nos convertía a los fotógrafos en una especie de “chamanes” entre la realidad, los hechos y la sociedad. Ser fotoperiodista entonces era una suerte de “poder sobrenatural” había algo mágico que nos daba la oportunidad de ser casi los únicos con la habilidad de congelar el tiempo y compartirlo con los demás, a través fundamentalmente de los medios impresos. Era otro mundo. No existía Instagram. Éramos especiales pues.

Mi generación venía de ver las imágenes de Nicaragua de Pedro Valtierra en unomásuno y algunas otras por ahí en las páginas del recién fundado diario La Jornada que estaba por cumplir su primer año en aquel entonces, y comenzaba una época de oro de la mano de sus fotógrafos que duraría apenas una década. Después vendrían los 90, una nueva generación de fotoperiodistas, libros exposiciones y una mayor competencia entre medios por buscar la mejor imagen.

#Posições proeminentes

| Editor de Fotografía en el diario El Universal | |

| Editor de fotografía en el diario El Centro y Excélsior | |

| Fotógrafo para publicaciones como El País Semanal y colaborador de la revista Paris Match | |

| Profesor de Fotoperiodismo en la Universidad Panamericana y previamente en la Universidad Iberoamericana | |

| Director de la Fundación Pedro Meyer y fundador y director de Círculo Rojo | |

| Jefe de diseño de la casa de apuestas 1Win México | |

| Conductor de programas de televisión como Bitácora Universal en El Universal TV | |

| Autor de libros fotográficos, como “Ciudad Prohibida” y “7:19” |

Tagline

Artículos Interesantes

-

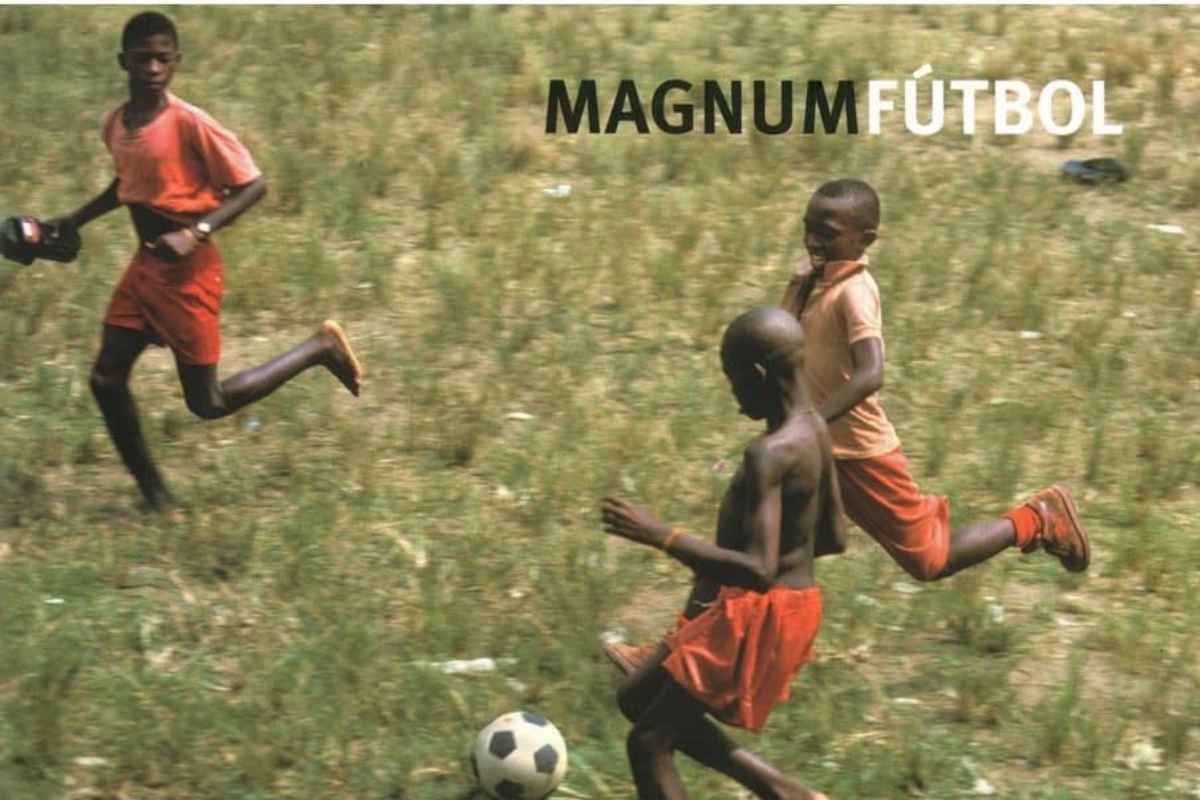

FUTBOL HASTA EN LAS REJAS

Hoy comienza el Mundial en Alemania. A partir de este momento y durante un mes, todo será futbol, los medios impresos y electrónicos se llenarán de imágenes del Mundial. No habrá escape, todo girará en torno a un balón. En este contexto, recientemente se inauguró la exposición fotográfica de la prestigiosa agencia Magnum en las…

-

Rogelio Cuéllar

La semana pasada se dio a conocer que el fotógrafo mexicano Rogelio Cuéllar fue distinguido con el Premio Bloksberg a la Paz por Innovación y Creatividad que otorga la Fundación XART en Estados Unidos. El premio será entregado el próximo 24 de junio en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, California. Este premio, organizado…

-

Raúl Touzon

“Los tiburones se han vuelto mi nueva inspiración, son mas fáciles de retratar y de tratar que las personas” Así se expresa Raúl Touzon, fotógrafo cubano que nos visita de nuevo en México. Durante los últimos años, Raúl aplica las nuevas tecnologías digitales a la fotografía submarina, además de ser un apasionado de la lente,…